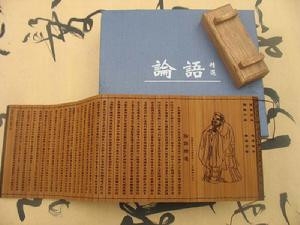

第二章 為政篇(4)

子曰:“吾十有五而志于學,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳順,七十而從心所欲,不踰矩。”

The Master said, "At fifteen, I had my mind bent on learning. At thirty, I stood firm. At forty, I had no doubts. At fifty, I knew the decrees of Heaven. At sixty, my ear was an obedient organ for the reception of truth. At seventy, I could follow what my heart desired, without transgressing what was right."

【原文】

子曰:“吾十有五而志于學①,三十而立②,四十而不惑,五十而知天命③,六十而耳順④,七十而從心所欲⑤,不逾矩。”

【今譯】

孔子說:“我十五歲立志學習,三十歲在社會上站穩腳跟,四十歲遇事不迷惑,五十歲懂得“禮”,已具有對于社會的變化和人生的道路的應變能力,六十歲聽人談話能明辨是非,七十歲順從心里所想的去做,不會越出規矩了。”

【注釋】

①有(yòu):同“又”,“十有五”即“十五”。②立:有自立,成立等意思,引申為說話做事有獨立見解,能立足于社會。③知天命:簡言之,謂之“知禮”;細言之,則是指對社會變化和人生道路的應變能力。④耳順:聽人談話能明辨是非,能諦聽逆耳之言。⑤從:隨。逾(yú):超越。矩:規矩。

【評點】

本章是孔子自述70歲以前的人生規跡,有求學,立身、明道的回顧。寫出精神境界提升的過程:從不自覺到自覺、從必然到自由,循序發展的過程。

“五十而知天命”的“知天命”,簡言之,謂之“知禮”;細言之,則是指對于社會的認識和體察,對于社會變化和人生道路的應變能力。獲得這種自覺意識,便可聞事物而“耳順”,處事而“隨心所欲,不逾矩”。那種完全從宗教神學觀念或機械論出發,把孔子的“天命觀”等同于“宿命論”的看法,以及把它解釋為“自然發展規律”,都不免偏頗,都缺乏全面、動態的分析。孔子這種“知天命”思想,在中國古代反映著人類理性和智慧的覺醒,標志著我們的祖先認識自然和社會的能力發展到新的歷史階段。孔子倡導積極的人生態度,主張一生學習并無愧地為社稷江山貢獻一切。這種少有所學,長有所立、壯有所成,老有所為的思想,早已成為中華民族的傳統和代代相勉的格言。

這篇總結性自述昭示人們:①“志”最為要緊,立定志向,腳踏實地去做,才能成功。②孔子告訴人們,自己并不是天生圣人,自己的知識是學而知之。③十年樹木,百年樹人,樹人的過程就是一個學習的過程。活到老,學到老,人的素質才能不斷提高,才能不斷完善自我,求得發展。2555年前的孔子,給我們樹立了“終身”進德修業的榜樣。