有些路是不能回頭的,變成異形就是其中之一。

我先想到了這句話,然后再想想,尤其是想到片尾那朵金屬制的玫瑰花時,便又想要將這話給抹去了……其實可能確有一條回頭路,唯一要做的就是耐心等待,就好像一切希望都只是過程,唯有在結果不明、目的未知的情況下才能存在;那些能夠表現希望存在的電影,它們多半是好的,至少可以讓人在允許任意潑灑可能性的聯想中回味。

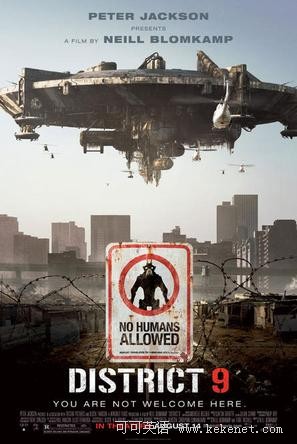

我和Neill Blomkamp并不熟,不知道9區還會有些什么新故事。約翰內斯堡本身是我極為向往的一個城市——我聽很多人說南非極亂,黑人的性格極度兇殘,但我并沒有親見:告訴我這些的這許多人,他們也并沒有親見,只是還有些沒有親見的人告訴了他們——少量的來源造成了廣泛的印象。

那些來源是媒體,就像異形片以及父母、老師、書本、電影和音樂自小告訴我們的那樣:外星人多半來者不善,丑惡的多半是邪惡的,陌生人多半不值得信賴,岳父的話多半要聽……我們自以為見識太多,哪知我國特色的經驗實用主義往往最容易迷蒙我們的雙眼。無論是片中主角Wikus,還是座下觀看影片的眾生,對于自我自身于社會,無一例外存有一套成見般的認定:如果它不曾顛覆,那么我們大多可以享有愚鈍的幸福;如果它被迫顛覆了,那只有警醒之后的無盡痛苦——《District9》中是這樣,《1984》亦是這樣,《夜訪吸血鬼》如此,《變形記》也還是如此:幾個雜亂的例子,無非是想闡明”我竟非我“的困惑。不管是無奈、被迫還是自愿,當你即將成為少數,被逐漸孤立在幾個多數之外:在那過程中,腳踩邊緣,被曾經鄙視的排斥,被曾經親近的背叛,無論是人還是外星人,對所有生物的信任都殆盡,唯有力求自保的信念在支撐一具即使在哲學命題上也早已非我自身的軀體……想想那種心情,倒可以套用一句流行語來概括:這片子講的真的不是異形,是寂寞。

德波頓在《身份的焦慮》中講:每個人的內心,潛藏著對自身身份的一種難言的焦慮。9區的內在,表現的恰是如此的焦慮:Wikus先生最初急于扮演一種合群的身份,甘為城管隊長,帶領武裝小隊組織搬遷工作。即使到感染脫逃之后,開上高科技動力裝甲VS暴走之時,原來的面具也還留下小半張:不過,這個運氣極好(也可以說是極壞)的人在事發74小時的那會兒多了一種新的認同,或者說是釋懷——是幸運的事,因為這運氣極好的人,開始逐漸習慣異形身份了。