第I卷

一、(12分,每小題3分)

1. 下列詞語中沒有錯別字的一組是()

A. 忌諱砥礪蜚然成章流水不腐,戶樞不蠹

B. 芻議安詳自鳴得意愚者千慮,必有一得

C. 煩燥閑暇焚膏繼晷金玉其外,敗絮其中

D. 徇私編纂堅如磐石盛名之下,其實難負

2. 下列各句中,加點的詞語使用不恰當的一句是()

A. 我國企業遭遇的知識產權國際糾紛越來越多,但國內能夠應對這些訴訟的高級人才卻是百里挑一,極其缺乏。

B. 2008年北京奧運會不僅要辦成體育競技盛會,而且要辦成各國運動員歡聚一堂、多元文化精彩紛呈的人類文化慶典。

C. 該研究所在其旁征博引的2005年度報告《重要現象》中寫道,中國在世界經濟強勁增長的過程中起了重要作用。

D. 近日面世的《共和國萬歲》郵票珍藏大系,版面設計新穎別致,郵票藏品豐富多樣,可謂“郵苑奇葩,傳世珍藏”。

3. 下列各句中,沒有語病的一句是()

A. 自1993年北京大學生電影節誕生以來,已經累計有超過100萬人次參與了影片的觀摩。

B. 市教委要求,各學校學生公寓的生活用品和床上用品由學生自主選購,不得統一配備。

C. 能否貫徹落實科學發展觀,對構建和諧社會,促進經濟可持續發展無疑具有重大的意義。

D. 今年的電力供需緊張狀況將有所緩解,拉閘限電現象會相應減少,但整體上看仍然偏緊。

4. 下列各句中,語意不明確的一句是()

A. 隆重簡短的歡送儀式之后,這架飛機開始了大陸民航56年來的首次臺灣之旅。

B. 為滿足廣大游客的需要,華夏旅行社設計并開通了20余條紅色旅游精品線路。

C. 他在某雜志生活欄目上發表的那篇關于飲食習慣與健康的文章,批評的人很多。

D. 在美國家庭中,漢語已成為繼英語和西班牙語之后又一種得到廣泛使用的語言。

二、(9分,每小題3分)

閱讀下面的文字,完成5—7題。

考古學家在山西省垣曲縣發現了商代城邑遺址,引發出商代歷史地理上的一些重要問題。

中條山橫亙于山西南端,這里山勢和緩,并沒有想像中的懸崖峭壁。它的北面是汾運盆地,南面是黃河谷地。從侯馬到垣曲。正是跨越了這兩個地區。在地理位置上,中條山正處在中國文明起源的黃金地段。中國在古代習稱“華夏”,而“華”與“夏”都同中條山有關。“華”字得自華山。“夫中條之山者,蓋華岳之體也”,古人把中條與華山看作一體,只是被黃河割開。華夏的“夏”,得自“大夏”、夏朝。在考古學上,代表夏朝的“二里頭文化”地兼中條山的兩面。歷史文獻中說中條山以北有“夏墟”,南面偏東一帶是“有夏之居”。看來夏朝的地域,確實是跨越中條山南北的。地理學強調“人地關系”,夏族與中條的“人山關系”也應當具有獨特的內容。已有考古學家撰文,討論中條山脈在資源上如何支持了夏族的興旺。至少,中條山有豐富的銅礦,中條北側又有巨大的鹽池。歷史地理學家關于河流哺育古代文明的論述已經很多,而山脈如何對文明做出貢獻,尚缺乏討論。

山間奇材,往往是山脈的重要價值所在。不過,從地理空間關系的角度說,山脈的意義則多在于阻隔或護衛。從宏觀人文地理格局上觀察,從中條北面翻越到南面與從南面翻越到北面,意義是不一樣的。中條山北面的汾運盆地是一個群山環繞比較封閉的地區,這里的人們可以過安定的日子,但若求大的發展,就必須沖破自然屏障,向南跨越中條,進入黃河谷地,進而東向伊洛,春秋時代的晉國走的就是這樣一條強國之路。反之,從南面北越中條,往往是強者的入侵行為,商朝勢力曾向北擴張,雖有改朝換代的政治意義,但不算是了不起的社會巨變。

史書所記堯舜的傳說多在中條以北,這或許暗示著夏族的淵源所在。因為夏朝影響力的強大,汾運盆地便成為法統觀念上的崇高區域。商人滅夏,定要翻越中條占有汾運盆地,意義不僅是獲得這片肥田沃土,還要在法統觀念上最后征服夏人。從動態地理格局上觀察,垣曲商城可能是商朝勢力翻越中條的一個進退據點。

5. 下列作為文中畫線部分的證據,錯誤的一項是()

A. 山西南端的中條山山勢和緩,并沒有想像中的懸崖峭壁。

B. 中國在古代習稱“華夏”,而“華”與“夏”都同中條山有關。

C. 古人早已看出中條山與華山本為一體,只是被黃河割開。

D. 考古學上代表夏朝的“二里頭文化”地兼中條山南北兩面。

6. 下列理解符合原文意思的一項是()

A. 關于中條山脈如何對中國文明做出貢獻的研究,至今仍然是一片空白。

B. 從地理空間關系的角度說,中條山的意義在于聯結汾運盆地和黃河谷地。

C. 中條山北面的汾運盆地盡管群山環繞,比較封閉,仍不失為一片肥田沃土。

D. 商人要想在法統觀念上滅夏,占有汾運盆地,垣曲無疑是一個必經之地。

7. 根據原文提供的信息,下列推斷正確的一項是()

A. 作為自然屏障的中條山成功地阻隔了商人的入侵,護衛著夏人的安全。

B. 相對而言,歷史地理學界對“人河關系”的研究較為深入,取得了一定成果。

C. 晉人向南翻越中條,不僅具有改朝換代的政治意義,也是了不起的社會巨變。

D. 歷史文獻中關于“夏墟”和“有夏之居”的記載,說明夏族發祥于汾運盆地。

三、(9分,每小題3分)

閱讀下面的文言文,完成8—10題。

裴俠字嵩和,河東解人也。年七歲,猶不能言,后于洛城見群鳥蔽天從西來,舉手指之而言,遂志識聰慧,有異常童。年十三,遭父憂,哀毀有若成人。魏正光中,稍遷義陽郡守。武衛將軍進俠于帝,授左中郎將。及帝西遷,俠將行而妻子猶在東郡。滎陽鄭偉謂俠曰:“天下方亂,未知烏之所集,何如東就妻子,徐擇木焉。”俠曰:“既食人祿,寧以妻子易圖也?”遂從入關。除河北郡守,俠躬履儉素,愛人如子,所食唯菽麥鹽菜而已,吏人冀不懷之。此郡舊制,有漁獵夫三十人以供郡守,俠曰:“以口腹役人,吾所不為也。”乃悉罷之。又有丁三十人,供郡守役,使亦不以入私,并收庸為市官馬。歲時既積,馬遂成群。去職之日,一無所取。人歌曰:“肥鮮不食,丁庸不取,裴公貞惠,為世規矩。”朝野服焉,號為“獨立使君”。遷戶部中大夫。時有奸吏主守倉儲,積年隱沒至千萬者,及俠在官,勵精發擿①,數旬之內,奸盜略盡。轉工部中大夫,有大司空掌錢物典李貴乃于府中悲泣,或問其故,對曰:“所掌官物,多有費用,裴公清嚴有名,懼遭罪責,所以泣耳。”俠聞之,許其自首。貴自言隱費錢五百萬。俠嘗遇疾沉頓。士友憂之,忽聞五鼓,便即驚起,顧左右曰:“可向府耶。”所苦因此而瘳②。晉公護聞之曰:“裴俠危篤若此而不廢憂公,因聞鼓聲,疾病遂愈,此豈非天佑其勤恪也?”又司空許國公字文貴、小司空北海公申徽并來候俠疾,所居第屋,不免霜露,貴等還,言之于帝。帝矜其貧苦,乃為起宅,并賜良田十頃,奴隸耕耒糧粟莫不備足。縉紳成以為榮,卒于位,謚曰貞。

(節選自《北史·裴俠傳》)

[注]①擿(tī):揭發。②瘳(chōu):病愈

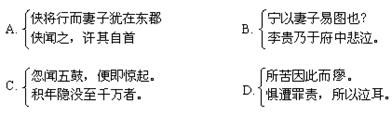

8. 下列各組句子中,加點的詞的意義和用法不相同的一組是()

9. 下列各組句子中,分別表明裴俠“不以私廢公”和“對奸吏起鎮懾作用”的一組是()

10. 下列對原文有關內容的分析和概括,不正確的一項是()

A. 裴俠七歲后即很聰慧,有異于一般孩童。為官后忠于皇上,滎陽鄭偉認為天下動亂,勸他另謀前程,裴俠拒絕了這一忠告,毅然跟隨皇上西遷入關。

B. 裴俠生活儉樸,為官清廉。他每日只是粗茶淡飯,而不食肥鮮美味;從不私用郡中仆役,又不私取任何公物。因此受到人們尊重,稱贊他為人間楷模。

C. 裴俠在戶部任職時嚴格約束官吏,揭發不法行為,并在短期之內取得成效;在工部任職時,又敦促奸吏坦白交代,僅李貴一人即招供貪污公款五百萬。

D. 裴俠時時以公事為重,深受晉公護的贊譽。皇上了解到他生活清貧,改善了他的居住條件,賞賜他良田、奴隸及各種物品,士大夫們都為此感到榮耀。