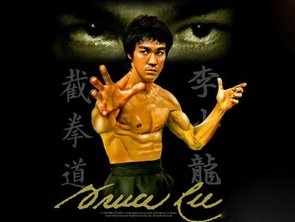

第09章 功夫哲學 無形無法是為道

他的功夫堪稱哲學的藝術。他是個"功夫超人",他大言不慚地說:"我絕不會說我是天下第一,可是我也絕不會承認我是第二。"他的截拳道石破天驚,幾乎宣判了中國傳統功夫的死刑!截拳道是怎樣的?

沒有"功夫的李小龍",也就不會有"電影的李小龍"。大凡看過他的功夫片的人,不禁會問:這小子功夫究竟如何?說他打遍天下無敵手,只是他功夫的外在表現;窺其內涵,他的功夫堪稱哲學的藝術。

李小龍13歲起開始習武。這之前,李小龍雖好勝好斗,被街童視為拳頭大王,但實際上是武俠小說常提及的下三濫的"爛仔"伎倆。

13歲至18歲離港期間,李小龍拜詠春拳傳人葉問為師,苦習詠春拳,并伙同師兄弟四處挑釁講手。他年輕浮躁,滿足于克敵的招數,很難靜下心來悟道,他的沉思也多限于對招數的回憶和心演,功夫哲學基本與他無緣。

功夫大師都經歷武術、武道兩大階段,武道是武術與哲學的神會妙合。而通常的武師,只停留在武術招數的表層。

李小龍的功夫,進入"道"的境界,是多方面因素促成的——

李小龍自小好沉思,所沉思的內容,也必然隨著年齡閱歷的增長,由幼稚到成熟,由膚淺到深沉。

李小龍好孤獨,武道是孤獨者的結晶。在中國古代,無論學文習武,若想悟道得果,通常都得逃避風塵人寰,隱居苦修。而李小龍一直生活在繁華的香港及美國的城市,一直與蕓蕓眾生相伴相息,但他內心卻是孤獨的。

一個人是否孤獨,不是看他周圍有沒有人,而是看他的思維是否跟周圍的人一樣。

道

又是逆境中的產物。李小龍赴美以后多坎坷,種族歧視及事業上的波折使他壓抑且憤懣。他不是個安貧樂道、易于滿足的人。別人認為他很成功,他卻認為與自己的目標相去甚遠。他是個勇于向自己、向社會挑戰的人,他的逆境是在不斷地追求之中產生的逆境。逆境中的他,更渴望自我強大,沉醉于武道的更新更深的求索。

李小龍在大學里學的是哲學,哲學是關于人生與世界的學問,這促使他自覺地對武術進行哲學意義上的思考。

李小龍酷愛中國古典哲學,尤其是道家、佛家哲學。道家佛家推崇一個"悟"字,李小龍曾在大學里寫過一篇《悟》的論文:"功夫是一種特殊的技巧,是一種精巧的藝術,而不是一種體力活動。這是一種必須使智慧與技巧配合的一種精妙藝術,功夫的原理不是可以學得到的,就象一種科學,需要尋求實證而由實證中推得。必須順其自然,象花朵一樣,由擺脫了感情與欲望的思想中綻發出來。功夫原理的核心就是道——也就是宇宙的自發性。"

李小龍在此文中談到葉問師父如何啟發他悟道,這極似佛教禪學中的公案。

葉問對李小龍練功中保持的"緊張"狀態不滿意,要求他"超然"和"放松"。葉問說:"小龍,讓自己順其自然而不要橫加干涉。記住絕不要讓自己違抗自然;不要直接去對抗難題,而要學會順勢去控制它。這個星期你不要練了,回家去好好想一想。"