精武英雄本色(2)

一位美國影迷在華文報紙上說:“真正能代表中國影片特色的數功夫片,有如日本的推理片,美國的西部片。我是個功夫片迷,凡臺港的功夫片必看不可,對武打明星崇拜得五體投地。自從看了李小龍的《精武門》,我發現原來的臺港功夫片皆沒意思,武打明星們皆幼稚可笑。一言以蔽之,臺港功夫片是‘胡打’,武打明星則是‘假打’。只有李小龍的功夫片是‘認認真真’地打,‘實實在在’地打。”“李小龍力扭乾坤,向臺港影業吹進一股新風,獨樹一幟。可惜,李小龍只有一個,不會有第二個。”

面對巨大的成功,李小龍始終是很清醒的。在接受記者采訪時,李小龍說:“我認為我在東南亞是負有使命的。觀眾需要教育,而一個教育者就必須承擔責任。我們和群眾打交道,我們得尋求和他們接近的途徑。我們只能一步步地教育他們,不能指望一夜之間便大功告成。這正是我現在所做的事,能否成功尚須拭目以待。”

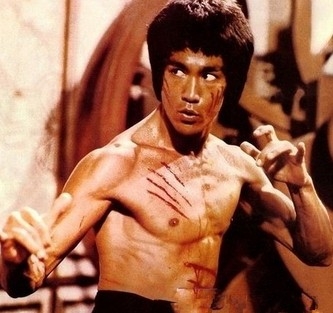

李小龍并對自己飾演的角色有很客觀的評價:“我從不演英雄,但觀眾希望我成為一個英雄。我也不會扮演相同的角色,盡管當我打斗的時候,都表現出像一頭野獸的形態,但每個角色都是有所區別的。”“我也從不只依靠打架去完成我的電影角色,雖然東南亞的觀眾喜歡我這樣做。我更注重自己的性格和形體的展示。我不是在演戲,只是在進行自我表現。所以,誰要是試圖模仿我打斗時的叫喊和表情,那不過徒然使自己變得滑稽可笑罷了。”

關于暴力問題,李小龍也曾正面回答過記者:“我并不承認我在電影中的打斗暴力,我稱之為武打。任何武打片都在某種程度上介乎真實與想像之間。如果我演得完全真實的話,觀眾就會說我是殘暴而嗜血的人。我甚至可以把對手撕成碎片或者把他的內臟掏出來,但我不會表演得這么刺眼。對我的表演,我是有自信的,我做什么,觀眾就會信什么。”“我沒有制造國語武打片那種滿身血漿的場面,這在我之前就有了。至少我不宣揚暴力,我有實證說明這一點。一個殺了許多人的人總是要為此承擔責任的。我一直試圖證明的就是,只靠暴力生存的人會因暴力而死。”“作為一個電影工作者,不應該以暴力為電影的噱頭,以暴力作為娛樂的主要成分;但是電影里許多時候,依著劇情的發展,其所種下的‘因’和結下的‘果’不能沒有暴力。比如《精武門》里的陳真,無法用法律來解決他的仇怨,以暴易暴;但是到頭來,他不是還死于子彈之下嗎?”

李小龍回到香港拍片后,對自己的電影和香港的電影都有一個非常全面而清晰的看法。正是因為有了這樣對電影的理解和責任擔當,才使得李小龍的電影魅力經久不衰,他拍的四部半電影至今仍被人不斷提起,成為了功夫片的經典。