一代武學宗師(1)

1961年5月,李小龍進入華盛頓州立大學學習,主修哲學。李小龍最后沒有成為哲學家,而成了武術家。哲學沒有成為他事業上的牽絆,而是將他對武術的見解提升到了哲學的高度。

1968年,李小龍和朋友開車在路上飛馳的時候,閑聊到了最具突破性和破壞性的西洋劍。李小龍突然茅塞頓開,他說:“依我看來,這種劍術最有效,最見破壞性的技巧可能是‘截擊’!”所謂截擊,就是面對對手的攻擊不躲閃而是直接發出攻擊,這種以攻代守的思路確立了“截拳道”的基本思想。但在“截拳道”的名稱確立并實踐一段時間以后,李小龍的武術和思想有新的境界,他一度對自己的武技命名為“截拳道”而后悔。他覺得“截拳道”可能會變成一種限制,一種局限,所以他一再強調“截拳道”只是一個名稱,他經常說:“當你完全明白搏擊之道時,你便會知道搏擊中是沒有一種‘型’或‘式’。”他也告訴人們:“截拳道只是一個名字,僅是武技系統的代號,請不要在這個名字中鉆牛角尖!”這種哲學上的否定之否定和名實思辨確實是一般的武術家所難企及的。李小龍因此也成為了一代武學宗師。

一般的武術者,能將實踐與理論聯系到一起已屬不易,能將理論上升到哲理的高度再運用到實踐里,更是難上加難。在李小龍看來,修練功夫的目的不是致力于擊破石塊或木板,他更關心的是用它影響自己的整個思想和生活方式。僅僅學習某門派或者某人的武術技巧,即使發揮至極限,也不是真正的搏擊。成熟的武者應該能自我達到最深的覺悟,而不是做觀念上的俘虜。如果隨著傳統模式走,那人就只能生存在傳統的陰影下,了解的只是老套的路子,而不會了解自己本身。

隨著時間流逝,英雄人物也和普通人一樣都會死去,會慢慢地消失在人們的記憶中。李小龍之所以能長存于人們心中,就是因為他不同于中國的傳統武師。傳統武師對武道要義秘訣守口如瓶,秘而不宣,即使在性命攸關的非常時刻也很難將其所有傳授給弟子。而李小龍卻不然,他不但廣收門徒,而且不惜采用最有效的現代傳播——電影媒介來弘揚他的武道哲學,來宣傳他的截拳道。

所謂截拳道,從字面上講,就是截擊對手攻擊的方法。截拳道“沒有形式”,它自稱是“無型之形,無式之式”。所以截拳道的宗旨是:“以無法為有法,以無限為有限”。李小龍反對花拳秀腿式的招式,他最崇尚的就是直接的攻擊。他提倡速戰速決,最好是一出手就能擊倒對方,速度是搏擊的致勝之道,惟有快,才能“出其不意,攻其不備”。

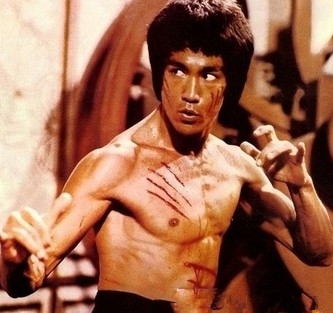

任何看過李小龍電影的人,都不會覺得他是在演戲,而更像是在實戰,他在片中的打斗幾乎不帶表演的成份。在影片中,李小龍經常是置身于被敵手重重封死的境地,其他功夫片或其他流派的武術,總是要運用很多招式來化解,連消帶打,而李小龍卻是用自己最直接、最實用的方法將其破解,簡單明了。“沒有用的東西你本應該拋棄掉,既然沒有用,何必費氣力在它上面呢?實用才是真理”,他這樣說。

“真實”是李小龍功夫片的最大特點。因截拳道“簡單”、“直接”、“快速”的特點,決定了它不適宜表演。它沒有舞蹈一樣美麗的動作,往往動作的開始就是打斗的結束。所以,李小龍說,截拳道絕對不適宜表演,它不悅目,但實用。所以,電影界和武術界的一些懂得武術的人對李小龍功夫片的一致評價是:他演的是真功夫。

“連環三腳”是李小龍的成名絕技,在《唐山大兄》和《精武門》中,李小龍是凌空飛躍踢出腳。其實,李小龍跳不了那么高,但他在合作者嘉禾電影公司的老板鄒文懷的說服下借助了彈簧床才達到了那種讓觀眾對其大為贊賞的效果。李小龍始終反感這樣做,后來在他自編自導自演的《猛龍過江》中,他就沒使用彈簧床,在他看來,實用和花架子是不共戴天的仇敵。